笑いとともに胸に迫る結末…花火が映し出すのは、命の尊さと選択の重さ。

絵本「かえるのはなび」。ユーモラスな描写とちょっぴり奇妙な物語に読者は引き込まれるでしょう。しかし、この物語が伝えるのは単なる笑い話ではありません。最後に訪れる悲しい結末が、私たちに命の大切さや慎重さの重要性を教えてくれます。この絵本には、子どもだけでなく、大人にも深く響くテーマが隠されています。

笑ってたのに、最後は心がズシンとしたよ…。

そうね。これは子どもと一緒に命について話すきっかけになる絵本だわ。

あおぱぱ評価(あおぱぱの独断と偏見による感想です)

- ストーリーの面白さ (7点): ユーモアと悲しみが交差する独特な物語です。

- イラストの魅力 (8点): 温かみのある絵が感情を豊かに表現しています。

- 教育的要素 (9点): 命の尊さや慎重さの重要性を学べます。

- 年齢適性 (6点): 悲しい結末があるため、小学生以上向けです。

- 再読価値 (8点): 読むたびに新たな気づきが得られる作品です。

作品の情報

書名:かえるのはなび

著者:長 新太

出版:佼成出版社

ページ:32ページ

あらすじ

森の中の「かえるのはなび工場」。花火大会が待ちきれないぞうさんが花火を鼻に詰め込んでしまいます。かえるたちが何とか止めようとしますが、聞き入れないぞう。やがて、ぞうの鼻から火がつけられ、花火が夜空に舞い上がります。しかし、花火の美しさの代償として、ぞうの鼻がやけどを負ってしまうます。果たしてその結末は…?

絵本の感想

この絵本の最大の特徴は、ユーモアと悲しみが絶妙に交差している点です。最初はぞうのコミカルな行動や動物たちの反応に笑いながら読み進めます。しかし、最後に訪れる結末が心に深く響きます。

作者が伝えたいのは、「一瞬の欲望や衝動が大きな結果をもたらす」というメッセージではないでしょうか。そして、この結末にこそ絵本の真の価値があります。読み手は、この物語が決して単なる「楽しい話」ではないことを感じるでしょう。。

本が教えてくれた言葉

ビョョーン ぞうの はなが はれてしまった。

この一文は物語の転換点であり、ぞうが取り返しのつかない状況に陥ることを象徴しています。コミカルに描かれていますが、その裏にある悲しさが伝わってきます。この文章を引用した理由は、読者が結末に向かう緊張感を感じ取りながら、物語が伝える教訓を考えるきっかけにしてほしいからです。

挿絵について

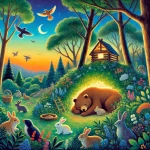

「かえるのはなび」の挿絵は、物語の雰囲気を深めるための大きな役割を果たしています。その柔らかな色合いとクレヨンのような手描きのタッチは、読者に温かみと親近感を与え、ストーリーの中にすっと入り込むことができます。

1. ぞうのユーモラスで切ない表情

象徴的なシーンでは、ぞうの大きな体と滑稽な行動が丁寧に描かれています。特に、花火を鼻に詰めてしまった場面や、その後の苦しそうな表情は、子どもたちに笑いを誘うと同時に、物語の展開が悲劇的であることを予感させます。このギャップが物語の緊張感を高めており、最後のシーンをより感動的なものにしています。

2. 花火の迫力と美しさ

花火が打ち上げられるシーンの挿絵は圧巻です。色とりどりの鮮やかな火花がページ全体を覆い尽くし、その豪華さは読者に感嘆をもたらします。しかし、挿絵の背景に描かれたぞうの目をつむった姿が、どこか切なく、命の尊さや無常さを暗に伝えています。

3. 背景に込められた温かさと寂しさ

背景の森の風景や動物たちの表情にも注目です。森の動物たちがぞうを心配そうに見守る様子や、静かに広がる森の景色には、物語の中に込められた優しさと哀愁が感じられます。この挿絵は、読者に物語の奥深いテーマを視覚的に伝え、読むたびに新たな発見を与えてくれるでしょう。

挿絵全体を通して、物語の流れやキャラクターの感情が見事に表現されており、子どもたちに感情移入を促すと同時に、大人にも深く考えさせられる要素が詰まっています。この挿絵の力が、「かえるのはなび」をより豊かな作品に仕上げています。

絵本の対象年齢

6歳から大人まで

この物語は、幼い子どもには少し難しいテーマを含んでいます。小学生以上の子ども、または大人も含めて考えるべき絵本です。

教育的効果

- 命の尊さ

命の儚さとその大切さを読者に教えてくれます。特に子どもたちにとって、この結末は「命を守る」という意識を芽生えさせるきっかけになります。 - 衝動を抑える大切さ

ぞうのように、「今すぐ欲しい」という衝動が大きな結果をもたらすことを教えてくれます。子どもたちが行動を選ぶときに、少し立ち止まる習慣を学ぶことができます。 - 他人の声を聞くことの大事さ

かえるや動物たちがぞうに「やめて」と警告しますが、ぞうは聞き入れません。この物語は、「他人の意見に耳を傾けることが重要」という教訓も伝えています。

読み聞かせのポイント

「かえるのはなび」を読み聞かせる際は、物語の序盤でぞうのコミカルな行動や「ホゴ ハガ ホゴ ハガ」といった楽しい言葉を大げさに表現し、子どもたちを物語に引き込むことがポイントです。しかし、結末が悲しい物語であるため、終盤ではトーンを落として丁寧に読み進め、ぞうの行動がもたらした結果やその背景を優しく伝えましょう。そして、読み終わった後には「ぞうさんはどうすれば良かったと思う?」と問いかけることで、子どもたち自身が物語のメッセージに向き合い、自分の考えを深めるきっかけを作ることが大切です。この絵本はただ読むだけでなく、命の大切さや他者を思いやる心を育む貴重な体験となります。

まとめ&あおぱぱチェック

「かえるのはなび」は、笑いの中に深い悲しみを秘めた物語です。この絵本を通じて、命の大切さや、他人の声に耳を傾けることの重要性を子どもたちと一緒に考えてみませんか?

ぜひ『かえるのはなび』を手に取り、大切なメッセージを感じてください。心に残る一冊になること間違いありません。

絵本の世界をもっと広げる